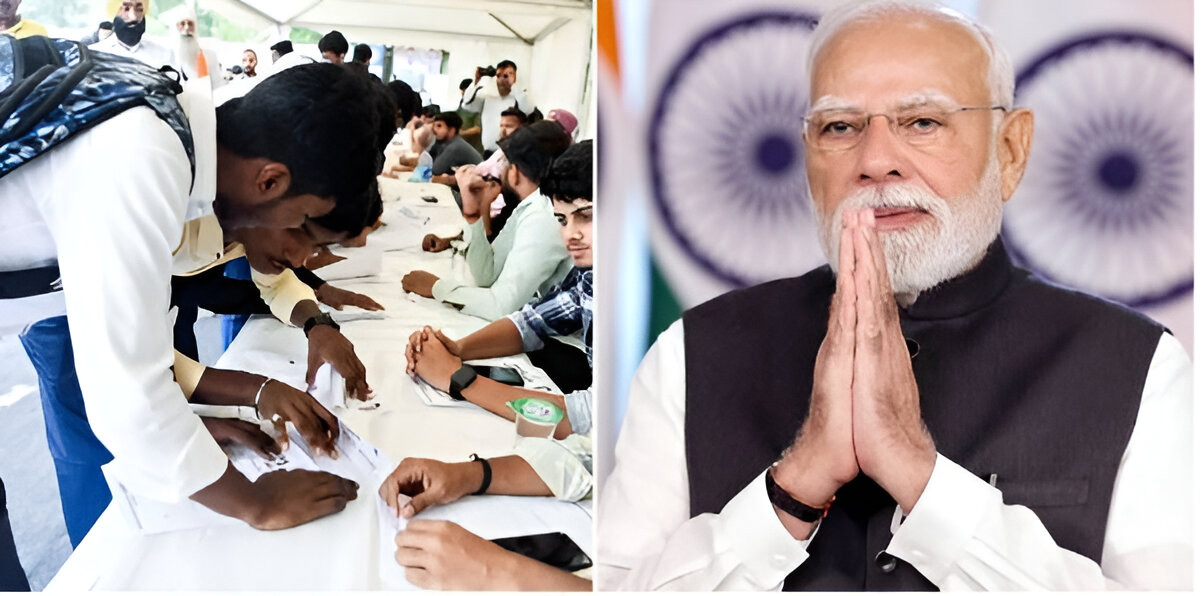

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यह हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अगर यह युवा वर्ग शिक्षित और सही कौशल से लैस हो जाए तो भारत अगले दशक में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। लेकिन अगर यही युवा बेरोज़गार रह गया, तो यही "डेमोग्राफिक डिविडेंड" जल्द ही "डेमोग्राफिक बर्डन" में बदल जाएगा। यही कारण है कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली (Vocational Education and Training – VET) पर आज चर्चा पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गई है। यह केवल कौशल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की नींव है।

भारत का कौशल परिदृश्य

भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में ITIs और पॉलिटेक्निक संस्थानों के रूप में हुई। 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और 2015 में स्किल इंडिया मिशन शुरू किए गए।

फिर भी, स्थिति चिंताजनक है:

-

भारत का skill gap 60–70% तक है।

-

केवल 4% कार्यबल औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है।

-

जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में यह आँकड़ा 70–90% तक है।

-

भारत में 14,000 ITIs और 25 लाख सीटें हैं, लेकिन 2022 में केवल 48% सीटें भरीं।

-

ITI स्नातकों की रोजगार दर मात्र 63% है, जबकि जर्मनी और सिंगापुर में यह 80–90% तक है।

यह तस्वीर बताती है कि भारत की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली युवाओं को न तो आकर्षित कर पा रही है और न ही रोजगार परिणाम दे पा रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ : क्यों पिछड़ रहा है भारत?

1. शिक्षा प्रणाली में विलंबित एकीकरण

जर्मनी जैसे देशों में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली स्तर से ही जोड़ा जाता है। भारत में यह केवल हाई स्कूल के बाद शुरू होती है।

2. उच्च शिक्षा तक मार्ग का अभाव

जर्मनी और सिंगापुर में व्यावसायिक शिक्षा से पारंपरिक विश्वविद्यालयों तक जाने का स्पष्ट रास्ता है। भारत में अभी तक ऐसी कोई क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली नहीं है।

3. गुणवत्ता और धारणा की समस्या

-

व्यावसायिक शिक्षा को “दूसरे दर्जे की शिक्षा” माना जाता है।

-

30% से अधिक ITIs में प्रशिक्षक पद खाली हैं।

-

पाठ्यक्रम पुराने और उद्योग की ज़रूरतों से असंगत हैं।

4. उद्योग की कम भागीदारी

जर्मनी और कनाडा में उद्योग न केवल पाठ्यक्रम तय करते हैं बल्कि प्रशिक्षुओं को वेतन भी देते हैं। भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी बेहद सीमित है।

5. वित्तीय कमी

भारत शिक्षा बजट का केवल 3% व्यावसायिक प्रशिक्षण पर खर्च करता है। जबकि जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा 10–13% तक निवेश करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव : हमें क्या सीखना चाहिए

1. जर्मनी का Dual System

– स्कूली शिक्षा और पेड अप्रेंटिसशिप का एकीकृत मॉडल।

– युवा छात्र पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं।

2. सिंगापुर का SkillsFuture

– जीवनभर कौशल उन्नयन।

– हर नागरिक को सरकार से सब्सिडी मिलती है ताकि वह बार-बार नई स्किल सीख सके।

3. कनाडा का Apprenticeship Model

– सरकार और उद्योग साझेदारी से लागत साझा करते हैं।

– इससे उद्योगों को वही कौशल मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है।

इन मॉडलों से साफ है कि अगर स्कूल स्तर से प्रशिक्षण शुरू हो, उद्योग-शिक्षा साझेदारी हो और आजीवन स्किलिंग पर जोर दिया जाए, तो रोजगार की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

भारत में हालिया प्रयास

भारत ने भी कई कदम उठाए हैं:

-

Employment Linked Incentive Scheme – EPFO से जुड़े नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन।

-

PM Internship Scheme – युवाओं को एक साल की इंटर्नशिप, हालांकि रोजगार की गारंटी नहीं।

-

ITI Upgradation Initiative – 1,000 ITIs का उद्योग साझेदारी से आधुनिकीकरण।

-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 – स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शामिल करने का प्रावधान।

लेकिन इन योजनाओं की सीमाएँ भी हैं। अब तक सुधार केवल सतही रहे हैं। असली चुनौती है संरचनात्मक बदलाव।

मानव पूंजी निवेश और VET की भूमिका

मानव पूंजी निवेश (Human Capital Investment) का मतलब है – शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर निवेश। यह निवेश केवल व्यक्ति की उत्पादकता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज करता है।

-

एक कौशलयुक्त कर्मचारी कंपनी के लिए अधिक मूल्य पैदा करता है।

-

कौशलयुक्त कार्यबल नए उद्योगों और तकनीकों को अपनाने में सक्षम होता है।

-

इससे बेरोज़गारी घटती है और उपभोग व निवेश दोनों बढ़ते हैं।

अगर भारत अपनी युवा आबादी को सही कौशल नहीं देगा, तो यह अवसर गंवा देगा।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी : क्या यह सर्वोत्तम मार्ग है?

क्यों ज़रूरी है PPP (Public–Private Partnership)?

-

उद्योग को वही कौशल मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है।

-

छात्रों को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मिलते हैं।

-

सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है।

उदाहरण

-

जर्मनी का Dual System पूरी तरह उद्योग-सरकार साझेदारी पर आधारित है।

-

भारत में ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर में कुछ सफल PPP मॉडल सामने आए हैं।

भारत के लिए रोडमैप

-

उद्योग को पाठ्यक्रम डिज़ाइन में शामिल करना।

-

CSR फंड का उपयोग कौशल विकास में करना।

-

MSMEs को स्किल ट्रेनिंग नेटवर्क से जोड़ना।

-

स्टाइपेंड आधारित अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना।

अगर PPP को सही ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को मज़बूत करने का सबसे प्रभावी तरीका साबित हो सकता है।

आगे का रास्ता : सुधार की दिशा

-

प्रारंभिक एकीकरण – स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करना।

-

क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली – ताकि VET से उच्च शिक्षा तक जाने का रास्ता खुल सके।

-

गुणवत्ता सुधार – NSTIs का विस्तार और रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती।

-

उद्योग–शिक्षा साझेदारी – MSMEs को शामिल करना और PPP को मज़बूत करना।

-

डिजिटल प्रशिक्षण – AR/VR आधारित ट्रेनिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।

-

वित्तीय निवेश बढ़ाना – शिक्षा बजट का 8–10% VET पर खर्च होना चाहिए।

-

सामाजिक धारणा बदलना – व्यावसायिक शिक्षा को “दूसरे दर्जे” की जगह “कैरियर-उन्मुख” शिक्षा बनाना।

कौशल विकास ही विकसित भारत की असली राह

भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली अभी भी कमजोर कड़ी है। यह युवाओं की आकांक्षाओं और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रही है।

अगर इस स्थिति को सुधारना है तो:

-

स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ना होगा।

-

सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा देना होगा।

-

पर्याप्त वित्तीय निवेश करना होगा।

-

और सबसे अहम, सामाजिक धारणा बदलनी होगी।

भारत के लिए यह केवल कौशल विकास का सवाल नहीं है। यह सवाल है – क्या हम अपनी युवा शक्ति को सही दिशा देकर विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं।

By Ashutosh Mishra

(लेखक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के विशेष जानकार हैं।)